今年,南华大学65年校庆,我与南华已结缘65年。回到回不去的从前:

1958年8月,我考入中南矿冶学院(今中南大学)矿冶工程系(衡阳矿冶工程学院前身)。1959年8月,矿冶工程系迁入衡阳。

1959年5月15日,国家教育部批准成立隶属二机部(核工业部)的衡阳矿冶工程学院,带着军工保密面纱;在原衡阳医学院对面即衡阳市西郊的卧虎山紧锣密鼓地建设。创办初期,遇到自然灾害的国家三年困难时期,苏联撤销对我国提供原子能教学模型与有关图纸资料等援建项目,在学校任教的几位苏联专家已奉命回国。学院全体师生员工面对艰苦并不悲凉,面对艰辛并不无奈。所有的坚守都是为了祖国的强大!从1960--1963年6月,学院已有四届毕业生在铀矿冶工程的工作岗位上,迎着艰难的考验,一步步接受立业的磨练,一项项技术攻关成果彰显。在为我国第一颗原子弹成功爆炸的伟大事业中,记录了我院毕业生的智慧和深深的轨迹!由于历史原因1969年11月衡阳矿冶工程学院停办,教职员工下放到核工业部湖北钟祥“五·七”干校。学院资产整体移交核工业部第四设计研究院。

在改革开放的伟大时代中,核工业部为解决通用人才培养,决定在原衡阳矿冶工程学院旧址筹办中南工学院(筹),核工业部第四设计研究院整体搬迁石家庄。1980年元月,我参加了工学院复校重建的筹备工作,教育部批准在衡阳矿冶工程学院旧址成立衡阳工学院,为核工业部各条战线培养通用专业人才。学校招生以后,经过学校不断努力,1993年衡阳工学院更名为中南工学院。2000年中南工学院与衡阳医学院合并为南华大学,至今已65年。我是亲历者,见证者,也是受益者。我深深感到:南华大学不一样的前世今生,从与国运相连的宏大历史背景中诞生的,是多少人核梦初心的起源地,更重要的是那独特的魅力及精神价值的永恒!这就是学校创建的,饱含其信仰、道德、态度、方法整合成的内在精神价值!而且一直在滋养着我们,新时代的南华大学,在高等教育的伟大事业中精彩进行!并不断释放出教学科研的新成果,着力培养担当民族复兴大业的南华新人。

2003年12月我退休了。我与南华大学一路走来,是我无悔的选择,我特意写下了小诗一首:

新生进校年年烂漫,

毕业离校岁岁甘甜。

往事情怀光阴似箭,

回首惊叹已40余年。

一幕幕教书育人的故事讲台展现,

一堂堂课堂讲学的声音婉转回旋。

道不完的师生之情,

数不尽的无私奉献.

我已把青春献给了南华园!

学校离退休服务中心曾经以"关工委"的名义邀请我作过几场校史讲座,听了讲座的师生顿时感到南华大学的校史上有这么芳香的一笔,带给他们的是自信自豪!

2017年7月,我回学校参加了《南华大学校史馆建设文字脚本》的研讨会。11天的研讨,使原衡阳矿冶工程学院那一段艰辛的校史一次次展现出永久的价值,逼近其内在永恒的真实,是南华精神(勤勉务实、甘于奉献、刚健自强、敢为人先)的源头,南华精神包含“两弹一星”精神的基因。这段校史是弥足珍贵的,留下了校史的厚重。如此共鸣,使我一时心绪翻腾,重新回到那个激情燃烧的岁月,重新思考与整理校史资料。我不断地用微信、电话与老校友联系,获取更多真实的校史资料,使言之有据有史可证。在经过二年多的时间,我沿着心灵的足迹寻找,那一切丢失了的校史资料,我都在认真思考,终于完成了我撰写的近5万字的母校完整版--《守护校史》。我怀着用心感受,用爱传承的深情,让校史鲜活起来,实现原衡阳矿治工程学院史料的零的突破到大致还原那个时代学校的原貌,为的是留下学习与进化的精神基因,接受我们那一段携手走过的从前。

陈国清,1958年8月考入中南矿冶学院(今中南大学)矿冶工程系(衡阳矿冶工程学院前身),毕业后留校任教,2003年12月退休。现为南华大学离退休教授。

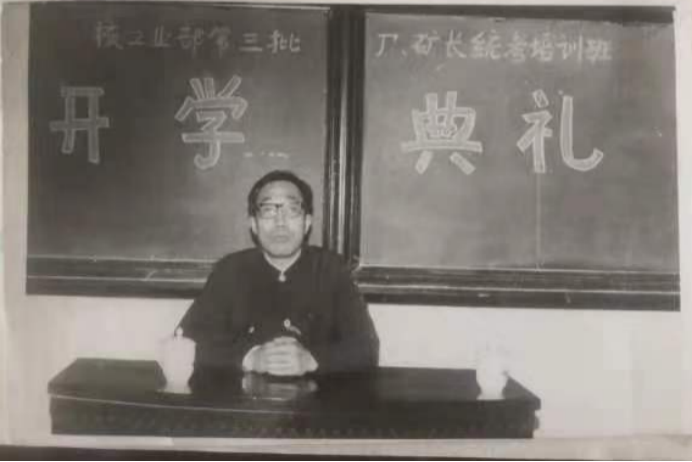

1986年3月,核工业部第三批厂(矿)长国家统考培训班在衡阳工学院举办,时任学校干部培训部主任的陈国清同志在开学典礼上致词。